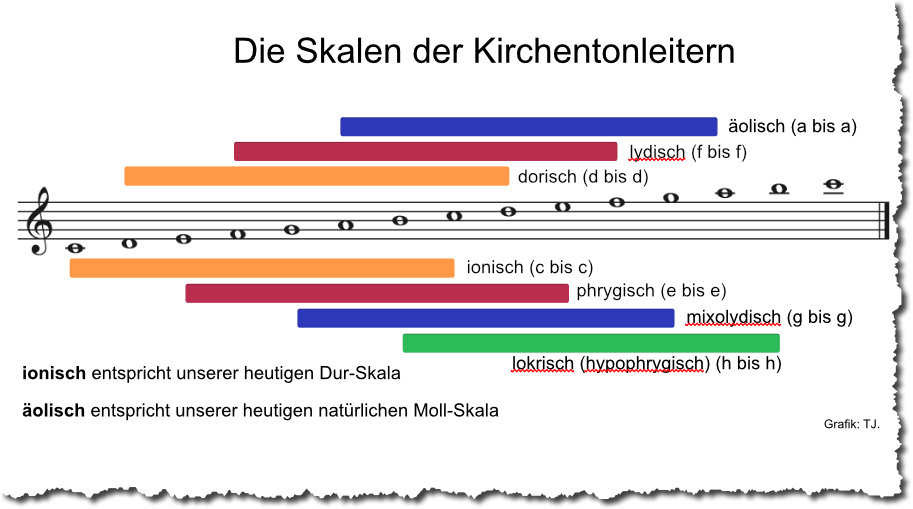

Im Mittelteil dieser Episode gibt es einen kurzen Ausflug in die Musiktheorie. Das Beitragsbild oben hilft – hoffentlich? – ein wenig durch die Untiefen. Grafische Gestaltung: Thomas Jung

Was können wir wissen?

Vorweg – nein…, hier wird es nicht um Immanuel Kant und seine Erkenntnisphilosophie gehen. Wir bleiben bei der Musik.

Gut…, schau’n wir: Wie alt ist die Kirchenmusik? Das war die Frage der letzten Folge. Wir sind zurückgereist bis zur Zeit Jesu. Damit haben wir eine vorläufige Antwort: 2000 Jahre alt ist sie. Aber… „vorläufige Antwort“? Ernsthaft? Eine christliche Kirchenmusik wird kaum älter sein als das Christentum selbst?

Klingt logisch. Klar ist aber auch, dass jene frühen Christen auf die Quellen zurückgegriffen hatten, die sie vorfanden. Trotzdem bleibt die Frage, ob wir sinnvoll von einer „Kirchenmusik“ vor Erfindung der Kirche sprechen können.

Nun, in der ersten Folge hatten wir gefunden, dass die christliche Kirchenmusik von ihrem Selbstverständnis her das Göttliche, das All-Umfassende reflektiert. Ok…, was die Musiker daraus gemacht haben und immer noch machen, ist eine andere Geschichte. Manches gelingt, anderes misslingt. Dennoch bleibt die gedankliche Verwurzelung der Kirchenmusik in der Liturgie – und damit die gedankliche Nähe zur göttlichen, absoluten Sphäre, grundlegend.

Ist das eine christliche Idee? Zumindest in der Jüdischen Welt scheint es diese Verknüpfung ebenfalls zu geben. Verwunderlich ist das nicht. Beide Religionen teilen dasselbe Gottesbild. Beide Religionen haben liturgische Formen entwickelt, in denen die Musik eine Rolle spielt. Mit dem alten Testament teilen beide dieselben Überlieferungen. Paulus von Tarsus, eine der zentralen Gründergestalten des Christentums, war Jude.

Selbst Jesus Christus wurde als Jesus von Nazareth in eine jüdische Handwerkerfamilie hineingeboren. Seine Lehre basiert auf den jüdischen Traditionen und den alten Überlieferungen. Jesus hat als Jude gelebt, er ist als Jude gestorben. In der Ostergeschichte spricht Maria von Magdala den Auferstandenen als „Rabbuni“ an. Mit Erwähnung der Ostertexte geht es mir an dieser Stelle tatsächlich um dieses Detail: Ein Rabbuni ist ein Lehrer der jüdischen Überlieferungen und der Thora. Maria von Magdala hatte Jesus als einen solchen jüdischen Lehrer zeit ihres Lebens so tief verinnerlicht, dass sie ihn nach dessen Tod, sogar in ihrer situationsbedingten Irritation, selbstverständlich als solchen anspricht.

Eben habe ich die Musik erwähnt: Wie später im Christentum sind auch die jüdischen Gemeinden von jeher singende und musizierende Gemeinschaften.

In Folge zwei habe ich erzählt, dass Jesus selbst offensichtlich gesungen hat – ja, gesungen haben muss: Indem er die Pessachliturgie mit den „Hymnesanctes“, oder – wie Luther es übersetzt – dem „Lobgesang“ feiert, folgt Jesus den liturgischen Regelungen seiner eigenen, jüdischen Tradition. Dort aber ist mit dem Begriff „Lobgesang“ eine definierte Bedeutung gemeint, und zwar das Singen (nicht das Sprechen, wie Luther es übersetzt) der Hallel-Psalmen 113 bis 118 als fester Teil des Pessach-Ritus.

Meiner Ansicht nach sind jüdische und christliche Kultmusik zwei Flussarme eines gemeinsamen Stromes und letztlich eines gemeinsamen Ursprungs. Durch zwei Jahrtausende schöpft die christliche Kirchenmusik aus derselben Quelle wie die jüdische Synagogalmusik. Angehörige der jüdischen und der christlichen Religionen würden keinerlei Schwierigkeiten haben, eine gemeinsame Musik für einen religionsübergreifenden, gemeinsamen Gottesdienst zu finden, beispielsweise im Fundus der Psalmen. Eine unbeantwortete Frage für mich bleibt, warum das so selten geschieht und so selten geschehen ist. Es wäre eine im Sinne des Wortes verbindende Musik. Und mit dem Blick in die Geschichte: Menschen, die miteinander musizieren, verfolgen sich nicht.

Um die christliche Kirchenmusik zu verstehen, macht es meiner Ansicht nach Sinn, deren jüdische Wurzeln zu suchen. An dieser Stelle sind wir bei der Ausgangsfrage dieser Episode: Was können wir wissen? Was, um Himmels Willen, können wir über das Musizieren vor zwanzig und mehr Jahrhunderten wissen?

In Folge 2 hab‘ ich bereits angedeutet, dass sich unsere moderne Notenschrift erst im Laufe des elften Jahrhunderts ausbildet. Die Neumen, also die Notation des Gregorianischen Chorals, die gehen zurück in’s neunte Jahrhundert. Für die Musik der Antike helfen sie uns nicht weiter.

In der Tat wissen wir nicht, wie die Musik der Antike letztlich geklungen hat – insbesondere kennen wir so gut wie keine Details über die Musik des alten Israel. Aber wir haben Anhaltspunkte aus der römischen und griechischen Welt. Im Jahre 79 nach Christus sind nach dem verheerenden Ausbruch des Vesuv die Städte Pompeji und Herculaneum untergegangen. Seit der Wiederentdeckung der Ruinen im 18. Jahrhundert und den folgenden Ausgrabungen sind Mosaike freigelegt worden, auf denen Musikinstrumente jener Tage zu sehen sind. Aus anderen Teilen der Alten Welt sind Münzen überliefert, die Blechblasinstrumente zeigen. Ebenso gibt es Darstellungen von Musikinstrumenten auf Vasen und Töpferwaren.

Solche Instrumente hat man nachgebaut. Wir kennen die Klangfarben. Bei Darstellungen von frühen Flötenarten lassen sich über die Bohrungen der Löcher Rückschlüsse auf den Tonvorrat schließen. Mehr noch: Die Griechen hatten anhand von schwingenden Saiten bereits eine Intervall-Lehre und in der Folge eine detaillierte Musiktheorie entwickelt.

Bereits in der griechischen Antike wurde der Tonvorrat in Skalen, also Tonleitern mit spezifischen Mitgliedstönen, organisiert.

Genauer: Die griechischen Gelehrten bildeten Vierttonreihen aufsteigender Töne, sogenannte Tetrachorde. Wir übersetzen: „tetra“, bedeutet „vier“, „chorda“ bezeichnet die Saite (eines Musikinstruments).

Ich versuche einen kurzen Ausflug in die Musiktheorie – und bevor es zu trocken wird, werde ich damit fertig sein. Ein paar Sätze nur:

Unterer und oberer Ton jedes Tetrachords haben immer den Abstand einer reinen Quarte. (->von lat.: „vier“. Beispiel: Vom C zum nächsten oberen F beträgt der Abstand vier Töne – Musiker zählen den Ausgangston als ersten Ton mit. Also: C-D-E-F).

Jeder dieser Tetrachorde besteht demnach aus drei Intervallen. Vorsicht! Nicht verwechseln: Der Begriff „Intervall“ bezeichnet in der Musiktheorie den Abstand zwischen zwei Tönen. Eine Viertonreihe enthält immer drei Abstände, also Intervalle: Erstes Intervall zwischen den Tönen eins und zwei, dann das zwischen den Tönen zwei und drei, und so weiter…

Seid Ihr noch da – bin sofort fertig: Diese drei Tonintervalle bestehen im altgriechischen Tetrachord immer aus zwei Ganztonabständen und einem Halbtonabstand. Je nach Position des Halbtonschritts unterschieden die Gelehrten verschiedene Modi, denen sie Landschaftsnamen wie „dorisch“, phrygisch“ oder „lydisch“ gaben.

Ok…, warum erzähle ich Euch das?

Naja…, reiht man, wie wir das gerade eben schon getan haben, zwei dieser Vierton-Reihen aneinander, entsteht eine Tonleiter. Auf diese Weise, also aufgrund ihrer Tetrachorde und deren Kombinationen, kannten bereits die alten Griechen unser „modernes“ Dur und moll.

Dazu passen die Nachbauten der Blasinstrumente. Zum Beispiel das alte Aulos. Das griechische „aulós“ bedeutet „Röhre“. Es ist ein Rohrblattinstrument, das verschiedene antiker Kulturen kannten. Die Form dieser „Röhre“ erinnert ein wenig an eine Wünschelrute. Mit dem Aulos steht der sogenannte diatonische Tonvorrat zur Verfügung, also eben jene Töne, aus denen die Tetrachorde aufgebaut sind – und damit unsere „modernen“ Dur-Moll-Skalen.

Kurze Bemerkung am Rande: Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt, beispielsweise in aussereuropäischen, vereinzelt aber auch in den westlichen Musiktraditionen, mikrotonale Ansätze. Dort wird mit Intervallen musiziert, die kleiner sind, als unsere Halbtonschritte. Auf einem normalen Klavier lässt sich so etwas nicht mehr realisieren.

Betrachten wir aber die großen Hauptlinien der abendländischen Musikentwicklung, dann beruhen diese auf denselben Tonskalen, die bereits die Instrumente der antiken Welt erzeugt hatten. Es ist wie eine Verbindung über die Jahrtausende…

Die christliche Kirchenmusik kennt die sogenannten Kirchentonarten.

Auch die entstehen, indem jeweils zwei der unterschiedlichen Tetrachorde zu einer Tonleiter kombiniert werden, wobei sich die Position der Halbtonschritte ändert…

Aus den Tetrachorden sind auch die Psalmtöne – oder Lesetöne – abgeleitet. Psalmtöne…, der Begriff kann verwirren: Es geht nicht um einzelne Töne. Gemeint sind melodische Modelle, die es ermöglichen, große Textmengen zu tranportieren: Eine kurze Tonfolge, die Intonatio, leitet zu einem Rezitationston, dem Ténor. Dieser Ténor-Ton trägt den Hauptteil des Textes. Es gibt Möglichkeiten der Zwischengliederung, den Schluss bildet ebenfalls eine kurze Tonfolge, die Finalis.

Wir übersetzen: Tenor…, vom lateinischen „tenere“ = halten. Und ein Exkurs: In der frühen chorischen Mehrstimmigkeit (zum Beispiel bei Léonin oder Pérotin, beide haben in Paris in Notre-Dame im 12. Jahrhundert gewirkt. Damals stand auf der Seine-Insel noch ein Vorgängerbau. Zu Lebzeiten Léonins wurden die Bauarbeiten der heutigen Kathedrale überhaupt erst begonnen. Aber ich schweife ab…), also: In der frühen Mehrstimmigkeit hat der Ténor ebenfalls diese „Halte“-Funktion der Hauptstimme. Die Bezeichnung für die hohe Männerstimme in vierstimmiger Chormusik ist immer noch hiervon abgeleitet, obgleich die Tenoristen im Chor später ganz unterschiedliche Aufgaben haben.

Für den Moment aber zurück zu den Psalmtönen und ihren Ursprüngen in der jüdischen Antike. Dort wurden in den Synagogen die Texte des Tanach gelesen: Hier müssen wir ein paar Wörter übersetzen. Der Tanach bezeichnet die hebräische Bibel – oder das christliche „Alte Testament“.

„Tanach“.

Eigentlich ist es ein Kunstwort, zusammengeklebt aus den Anfängen von drei anderen, ebenfalls hebräischen Begriffen. Literaturwissenschaftler bezeichnen so etwas als „Akrostichon“.

Das Akrostichon „Tanach“ setzt sich zusammen aus den Anfängen der Wörter (T)ora, (N)evi’im und (Ch)etuvim. Zur Erinnerung: Die alte Hebräische Schrift notiert keine Vokale. Demnach ergibt sich aus T-N-Ch → (T(a)N(a)Ch, oder manchmal (T)e(N(a)Ch).

(T)ora, (N)evi’im und (Ch)etuvim also:

Tora bedeutet „Lehre“ oder „Weisung“ im Sinne eines Gesetzes. Gemeint sind die fünf Bücher Mose, die in der Tat die jüdischen Gesetze enthalten. Nevi’im, das sind die prophetischen Bücher des Alten Testaments. Im Deutschen würden wir das hebräische “ Nevi’im“ mit dem Begriff „Propheten“ übersetzen. Chetuvim schließlich lässt sich mit „Schriften“ übersetzen und bezieht sich auf die übrigen Bücher des Alten Testaments.

Noch einmal als Anmerkung: Nicht-jüdische Menschen benutzen die Begriffe „Tora“ und „Tanach“ zuweilen synonym. Damit sind sie sprachlich ungenau: Die Tora ist mit ihren fünf Bücher Mose zwar Teil des Tanach – aber eben nur Teil.

Warum erzähl‘ ich euch das? Weil ich in diesem Zusammenhang NOCH ein Fremdwort für Euch habe, das direkt in die Kirchenmusik verweist. Der Tanach wurde von jeher hörend aufgenommen, also vorgelesen. Allerdings geht das liturgische Vorlesen des Tanach über das hinaus, was wir Heutigen unter Vorlesen verstehen. Bereits der Dalmatinische Gelehrte und spätere Kirchenvater Hieronimus erwähnt im 4. Jahrhundert, die Juden würden die Heiligen Worte singen. Die Art, in der sie das taten, wurde offenbar von Handbewegungen eines Vorstehers gesteuert – ganz ähnlich, wie es später im Gregorianischen Choral tradiert wurde. Aber das ist eine andere Dreistromgeschichte…

Später, im Frühmittelalter, begannen die Gelehrten, die hebräischen Texte mit Artikulations- und Akzentuierungszeichen versehen, den Teamim – unser letztes Fremdwort. Teamim bedeutet im Deutschen soviel wie „Betonungen“. Der Text wurde auf ein System von Tongruppen verteilt, wobei die Teamim sowohl die Funktion unserer Satzzeichen übernahmen, als auch zugleich die sprachlichen Akzente bezeichneten.

Aus dieser Textakzentuierung entwickelten sich allmählich musikalische Ausführungsanweisungen, also Teilbereiche dessen, was später von der Notenschrift übernommen wurde.

Aber die Tradition, die Texte singend zu rezitieren, ist viel älter als die Entwicklung der Teamim, also der schriftlichen Zeichen für die Art der Ausführung. Selbst zu Hieronymus‘ Zeit wird diese singende Rezitation bereits Jahrhunderte alt gewesen sein.

Die christliche Kirchenmusik übernimmt sowohl die Tongruppen, als auch die Rezitationsmodelle für ihre eigenen Gottesdienste. Wir kennen sie heute in Form der sogenannte Psalmtöne, wobei diese Psalmtöne sich auf Basis der altgriechischen Musiktheorie weiter entwickelt haben. Von den althebräischen Synagogalgesängen der jüdischen Antike werden sie sich mittlerweile beträchtlich unterscheiden.

Vorhin hatte ich erwähnt, dass wir über die Klanglichkeit der Musik im Alten Israel nahezu nichts wissen. Dass wir die Teamim haben, ist das eine. Sie im Sinne einer authentischen Melodieführung und Aufführungspraxis lesen zu können, ist heute nicht mehr möglich. Wir wissen lediglich, dass verschiedene Gruppierungen des Judentums unterschiedlich Lesarten der Teamim entwickelten. Wir wissen, dass die Texte, je nach Wichtigkeit der Feiertage, ebenfalls unterschiedlich gelesen wurden. Beides finden wir später in der christlichen Kirchenmusik wieder – allerdings führen die Details hier zu weit.

Ein zentrales Jahr für die jüdische Liturgiemusik – und indirekt möglicherweise auch für die christliche Kirchenmusik, ist das Jahr 70 nach Christus. Damals hatte der römische Oberbefehlshaber und spätere Kaiser Titus die Stadt Jerusalem zerstört und den Tempel dem Erdboden gleichgemacht.

Aber davon erzähl‘ ich Euch in den nächsten Dreistromgeschichten. Bis dahin Euch allen eine gute Zeit. Bleibt gesund und genießt das Leben!